★お酢の成分を分析~②!★

こんにちは

若干の雲 はあるものの、暖かくて気持ちのよい恵庭の日曜日です

はあるものの、暖かくて気持ちのよい恵庭の日曜日です

さて、先日の実験の模様の続きです

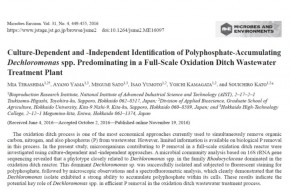

お酢の中には「酢酸」という酸が入っています

だからお酢はすっぱいんですね~

この「酢酸」がどれくらい入っているかを、「中和滴定」という操作で調べます

酸性+アルカリ性=中性 という 「中和」 の反応を利用しています

酸性のお酢にアルカリ性の水酸化ナトリウムを加えていき、中和させていくとだんだんと中性の液体になります

でも、中和の反応が終わると、加えるアルカリ性の水酸化ナトリウムの方が多くなっていってしまいます

あらかじめお酢の方には、アルカリ性になったらピンク色になる「フェノールフタレイン」という薬品を加えておくため、

中和の反応が終わってアルカリ性が強くなると、ピンク色に変わるのです

アラ不思議

うっすらピンクになったら、成功

濃いピンクになってしまったら、ちょっと水酸化ナトリウムを入れすぎてしまったかなぁ~ ということになります

ということになります

↓↓これは上手にいきました

実験の誤差が生じるのは普通のことなので、今回は3回同じ操作を繰り返しました

真ん中は無色に見えますが、若干のピンク色になっているのです

なので、この2回目が一番上手にできたと言えます

この後は、中和反応が終わるまでに加えた水酸化ナトリウムの量から、計算でお酢の中の酢酸の量を出します

何度も何度も繰り返せば、それだけ実験の質、精度(信頼できる度合い)は上がります

この滴定は、いろいろな種類があるのですが、成分の分析には欠かせない大事な実験なので、基礎からじっくりと身につけてもらいます

というわけでしばらく1年生の実習は、「滴定」シリーズが続きます

「化学が苦手」、「化学を選択していない」という高校生のみなさん

入学後に基礎からちゃんと勉強して実験しますので、心配しないでくださーい