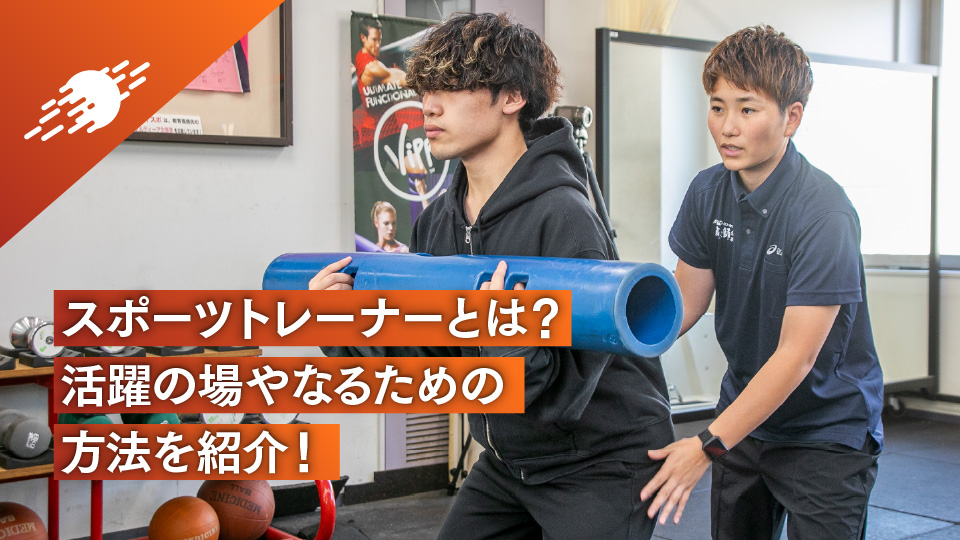

スポーツトレーナーとは?活躍の場やなるための方法を紹介!

スポーツトレーナーとは?活躍の場やなるための方法を紹介!

スポーツが好きで将来もスポーツに関わる仕事がしたい、と考えている高校生も多いことでしょう。昨今、スポーツ選手を支える専門職として注目されているのが「スポーツトレーナー」という職業です。

この記事では、スポーツトレーナーとはどのような仕事なのか、活躍の場や必要なスキル、なるための方法などを詳しく解説します。

【目次】

スポーツトレーナーとは?

スポーツトレーナーとは、スポーツ選手や一般の方の心と体をサポートする専門家のことです。筋力トレーニングや体調管理、ケガの予防・リハビリ、メンタル面の支援など、幅広い領域に対応します。

スポーツトレーナーという資格はありませんが、関連する資格を取得するほか、必要な知識や技術を身につけたうえで、スポーツ現場で活躍する人を「スポーツトレーナー」と呼びます。ここでは、具体的な仕事内容を詳しく紹介します。

選手のトレーニング指導を行う

スポーツトレーナーの代表的な仕事のひとつが、「トレーニング指導」です。トレーナーは個々の選手が持つ能力を最大限に引き出すために、筋力や持久力、柔軟性を高めるトレーニングメニューを組み立てます。ここで必要なのが、単に運動を教えるのではなく、選手一人ひとりの体力・競技・目標に合わせて指導する力です。

また、トレーニングの効果を高めるためには「コンディショニング」と呼ばれる体調管理のサポートも欠かせません。練習の強度や休養のバランス、栄養のアドバイスなど、総合的に選手のパフォーマンス向上を支えるのが、トレーナーの大切な役割です。

リハビリテーションやケガ予防のケアを行う

競技中のケガは、選手にとって大きなリスクです。そこでスポーツトレーナーは、ケガの「予防」と「リハビリ」の両面から選手を支えます。予防では、ウォーミングアップやストレッチ指導、筋肉の使い方の改善などを通して、ケガを未然に防ぐサポートを行います。

万が一ケガをしてしまった場合には、医師の診断に基づいて復帰までのリハビリテーションをサポートします。また、運動機能の回復だけでなく、再発防止のためのフォーム修正や体の使い方の見直しも重要です。選手たちを「安心してプレーできる状態」に保つことも、スポーツトレーナーの大切な仕事です。

メンタルサポートや日々の健康管理をサポート

競技の結果だけでなく、選手のメンタル面もスポーツトレーナーのサポートに含まれます。プレッシャーやスランプなど、メンタルの影響で本来の力が出せなくなることもあるため、日常の会話や信頼関係を通じたサポートが欠かせません。

また、選手の健康状態を把握するために、日々の睡眠・食事・ストレス状況の聞き取りや、体調管理の指導も行います。心と体の両面からアプローチし、長期的な競技人生を支えるのがスポーツトレーナーの真の役割といえるでしょう。

スポーツトレーナーの主な種類

スポーツトレーナーと一口にいっても、実際にはさまざまな役割や専門性を持つトレーナーが存在します。ここでは、代表的な5つの種類について、それぞれの特徴や仕事内容を詳しく紹介します。ご自身の興味や目指したい方向性に合わせて、どのようなトレーナーが合っているかの参考にしてください。

アスレティックトレーナー

競技現場で選手のケガ予防や応急処置、リハビリ指導を行う専門家です。医師や理学療法士と連携しながら、選手が安全にプレーできるようにサポートします。とくにプロチームや学校の部活動など、競技の現場で直接選手と関わることが多く、医学的な知識と的確な判断力が求められる職種です。

メディカルトレーナー

メディカルトレーナーは、医療機関や整形外科クリニックなどで活動するトレーナーです。医師の診断に基づいて、リハビリプログラムの作成や指導を行い、患者の身体機能の回復をサポートします。スポーツ外傷に特化したケアのほか、日常生活に支障がある一般の方の運動療法も担当するなど、幅広い年齢層・ニーズに対応することが特徴です。

コンディショニングトレーナー

選手が常にベストな状態でパフォーマンスを発揮できるよう、体調や体力のバランスを整える専門家です。睡眠・栄養・ストレス・疲労度なども考慮し、トレーニングのタイミングや強度を調整します。ケガを防ぎながら、試合に向けて最高のコンディションを作るために欠かせない存在です。

フィットネストレーナー

フィットネストレーナーは、主にフィットネスクラブやスポーツジムで活躍するトレーナーです。運動初心者から上級者まで、幅広いお客様に対してトレーニングメニューを提案し、健康維持や体づくりをサポートします。ダイエット、筋力アップ、姿勢改善など、目的に合わせたアドバイス力が求められる仕事です。

ストレングストレーナー

筋力やパワーの向上を専門に扱うトレーナーで、とくにアスリートや競技者に対しての指導が多いのが特徴です。筋力トレーニングやウェイトトレーニングの知識に長けており、競技力を最大限に引き出すための体づくりをサポートします。フィジカル強化に特化した専門性の高いトレーナーです。

スポーツトレーナーの活躍の場

スポーツトレーナーは、さまざまな場所で活躍できる仕事です。ここでは、スポーツ現場に限らず、医療・美容・教育・一般企業など、多岐にわたる活躍の場を紹介します。実際の働き方を具体的に知ることで、将来の自分の姿をよりリアルにイメージできるでしょう。

1.スポーツチーム

プロ・アマチュア問わず、スポーツチームには選手を支えるトレーナーが欠かせません。チームに所属するスポーツトレーナーは、日々のトレーニング管理からケガの予防・リハビリまで、選手に寄り添ったサポートを行います。チームスタッフの一員として、監督やコーチ、ドクターと連携しながら働く場面も多く、競技現場での実践力が求められます。

2.スポーツ施設

フィットネスクラブやトレーニングジム、パーソナルトレーニングスタジオなどでもスポーツトレーナーは活躍しています。一般の利用者に対してダイエットや筋力アップ、健康維持のためのトレーニングを提案・指導します。近年ではシニア向けのトレーニング需要も高まっており、幅広い年齢層の方と関われます。

3.医療機関

整形外科やリハビリテーションクリニックなどの医療機関では、医師や理学療法士と連携して、患者の回復をサポートする役割を担います。スポーツ外傷のリハビリに特化した知識を活かし、運動療法を実施したり、日常生活への復帰支援を行ったりします。医療の現場で働くには、解剖学やスポーツ医学などの専門知識が求められます。

4.一般企業

企業の健康経営の一環として、従業員の健康指導や運動プログラムの提供を行うトレーナーもいます。企業内フィットネス施設での指導や、健康セミナーの開催などを通じて、働く人々の心身の健康をサポートします。デスクワークによる肩こり・腰痛の改善や、生活習慣病予防なども行います。

5.美容分野

スポーツトレーナーは、美容やボディメイクの分野でも需要があります。とくに女性向けのパーソナルジムでは、美しく引き締まった体を目指すトレーニング指導が求められています。筋力アップとともに、姿勢改善など、美容と健康を両立させた提案力が必要です。

6.教育・福祉分野

小学校や高校、専門学校などでの体育指導や、スポーツ指導者の育成にもスポーツトレーナーは関わっています。また、高齢者施設や福祉施設などでは、リハビリや健康維持のための運動指導も行います。教育や福祉の分野では、専門知識に加えて優しいコミュニケーション力がとくに重視されます。

スポーツトレーナーの年収

スポーツトレーナーの年収は、働く場所や雇用形態、経験年数によって大きく異なります。

たとえば、フィットネスクラブなどに勤務する場合の初任給は月給28万円程度が一般的で、年収にすると約380万円が平均です。

一方、トレーナーによっては、年収600万円以上となるケースもあります。スキルや実績を積んだり、自身の専門性を高めていったりすることで、収入アップも十分に狙えるでしょう。

スポーツトレーナーの将来性は?

スポーツトレーナーは、今後ますます需要が高まるといわれています。その理由は、健康志向の高まりや高齢化社会の進展に伴い、運動指導や体のケアに対するニーズが多様化しているためです。

また、AIに代替されにくい「人の体と心を支える専門職」としての価値も見直されています。ここでは、こうした将来性を支える3つの要素を詳しく解説します。

健康意識の高まりで需要が拡大

生活習慣病の予防や健康寿命を延ばしたいという意識の高まりを背景に、運動指導を必要とする人が増えています。とくにフィットネスジムやパーソナルトレーニングジムなどでは、年代や目的に応じた専門的なトレーニングが求められるようになっています。

また、企業でも従業員の健康管理にスポーツトレーナーを活用する事例が見られます。これらの流れから、スポーツトレーナーの活躍の場は今後さらに広がっていくのではないかと予想されます。

AIでは代替えできない専門職

スポーツトレーナーは、「人の体」に直接関わる仕事です。選手やクライアントの声を聞き、動きを見て、適切なトレーニングやケアを提案するには、人間ならではの観察力と共感力が必要です。

AIやロボットが進化しても、人の感情や繊細な体調の変化を読み取って柔軟に対応することは難しいでしょう。このように、スポーツトレーナーの仕事は、人と人との信頼関係がベースとなるからこそ、今後も重要な職種といえます。

オンライン指導など働き方も多様化

近年では、オンラインでトレーニングを指導したり、自宅に訪問したりなど、トレーナーの働き方の選択肢も広がっています。SNSや動画配信を通じて自分のトレーニング法を発信することで、全国にファンを持つトレーナーもいます。

これにより特定の場所にとらわれず、自分のライフスタイルに合わせた柔軟な働き方が可能です。自分らしい働き方を実現しやすい点も、スポーツトレーナーの魅力のひとつです。

スポーツトレーナーになるには

スポーツトレーナーになるには、専門知識と技術を身につけたうえで、現場経験を積んでいくことが重要です。必須の国家資格があるわけではありませんが、専門学校や大学での学びを土台に、民間資格や国家資格を取得し、就職を経て実践力を磨いていきます。

ここでは、スポーツトレーナーを目指すための基本的なステップを、4つに分けて解説します。

1.専門学校や大学で専門知識を学ぶ

スポーツトレーナーを目指すには、まずは基礎的な知識やスキルをしっかり身につけることが大切です。専門学校や大学の「スポーツ学科」「健康科学科」「鍼灸学科」などの学科では、運動生理学・解剖学・トレーニング理論・リハビリ技術などを学べます。

専門学校では2年〜3年で実践的なスキルを集中的に学べます。一方、大学では理論を深く学びながら、4年間かけて知識を深められる点が魅力です。いずれの進路でも、現場実習やインターンシップを通して、現場経験を積むことがスポーツトレーナーとしての成長につながります。

2.関連する資格を取得する

スポーツトレーナーになるために、必須の資格はありませんが、関連資格を持っていることで信頼性が高まり、活躍の場も広がります。たとえば、「はり師・きゅう師(国家資格)」「スポーツプログラマー」「キネシオテーピング認定資格」などは、トレーナーとしての専門性を証明するうえで有利となる資格です。

学校によっては、在学中に複数の資格取得をサポートしてくれるカリキュラムが用意されている場合もあるため、進路選びの際確認してみてください。

3.就職活動を行う

スポーツトレーナーとして必要な知識とスキル、資格を身につけたら、いよいよ就職活動に挑みます。就職先としては、プロスポーツチーム、スポーツジム、医療機関、福祉施設、企業、学校など、幅広い選択肢があります。

専門学校や大学によっては、スポーツ業界に特化した就職支援を行っているところもあり、求人の紹介や面接練習など、手厚いサポートを受けられるのが心強いポイントです。

4.スポーツトレーナーとして経験を積んでいく

就職後は、実際の現場で経験を積みながら、さらにスキルを磨いていきます。選手やクライアントとの関わりを通して、知識だけでは補えない実践力や信頼関係の築き方が徐々に身についていきます。

また、研修やセミナーに参加して新しい知識を取り入れたり、さらなる資格取得に挑戦したりすることで、より専門性の高いトレーナーへと成長できます。

スポーツトレーナーの学校の選び方

スポーツトレーナーを目指すうえで、学校選びは大切です。自分が学びたい内容や将来のビジョンに合った学校を選ぶことで、トレーナーとしての土台がしっかり築けます。ここでは、学校を選ぶ際にチェックしたい4つのポイントを紹介します。

専門学校か大学かを決める

まず考えたいのが、「専門学校と大学のどちらに進学するか」という点です。専門学校は2〜3年で実践的な知識とスキルを効率よく身につけられ、早く現場に出たい人におすすめです。

一方、大学では4年間かけてじっくり学ぶため、理論的な知識を深めたい人や将来的に教職や研究職を目指す人に向いています。それぞれ特徴が異なるため、自分の学びたいことや将来の働き方をイメージして選ぶことが大切です。

カリキュラムと実習内容をチェックする

学校ごとにカリキュラムや実習の内容は大きく異なります。たとえば、現場実習の回数が多い学校やプロチームとの連携がある学校は、より実践的な力が養われやすい環境といえます。

また、鍼灸やテーピングなどの専門技術を学べるカリキュラムがあるかどうかも大切なチェックポイントです。「どのような授業があるか」「どのような現場で学べるか」を事前に調べ、自分に合った学び方ができるか確認しましょう。

資格取得率で選ぶ

スポーツトレーナーを目指すうえで、資格取得のサポート体制も重要ポイントです。たとえば、はり師・きゅう師などの国家資格や、スポーツ関連の民間資格は、将来の活躍の幅を広げるために役立ちます。

学校選びの際は、各資格の取得率を確認し、合格実績が安定しているかをチェックしましょう。高い合格率を誇る学校では、試験対策のサポートや個別指導体制が整っていることが多く、初めて学ぶ人でも安心して資格取得を目指せます。

就職サポート体制や実績の高さで選ぶ

卒業後の進路も視野に入れて、就職支援が充実しているかどうかも学校選びのポイントのひとつです。スポーツ業界へのネットワークが強く、トレーナーの求人情報を豊富に持っている学校では、希望する職場に近づきやすくなります。

就職ガイダンス、個別相談、インターン紹介など、サポート体制が整っているかを事前に確認しましょう。また、卒業生の就職実績も参考になります。どのような現場で活躍しているのかを知ることで、進路のイメージがぐっと具体的になるでしょう。

スポーツトレーナーにおすすめの資格

スポーツトレーナーとしての専門性を高めるためには、資格取得も検討しましょう。ここでは、現場での信頼度が高く、就職や独立にも役立つおすすめの資格を3つご紹介します。ご自身の目指すキャリアに合わせて、どの資格が適しているかを考える参考にしてください。

はり師・きゅう師

国家資格のはり師・きゅう師は、東洋医学に基づき、鍼や灸を用いて筋肉や神経の痛みを和らげる施術を行います。スポーツトレーナーとして取得することで、ケガのケアや疲労回復、パフォーマンス維持の幅広いニーズに対応できるようになります。

国家資格を持っていることは医療機関やプロチームでの採用率も高まり、独立開業も可能になるなど、将来の選択肢が広がります。

スポーツプログラマー

スポーツプログラマーは、公益財団法人日本スポーツ協会が認定する資格で、運動プログラムの立案や指導ができることを証明します。特定の競技に限定されず、幅広い年齢やレベルの人々に対して、安全かつ効果的な運動指導ができるのが特徴です。

トレーニング理論や運動生理学、指導法などの基礎知識を持ち、パーソナルトレーナーとして活動したい人にもおすすめです。健康増進やダイエット、体力向上など、目的に合わせたトレーニングを提案できるスキルが身につきます。

キネシオテーピング

キネシオテーピングとは、筋肉や関節をサポートしながら、自然な動きを妨げずに身体機能を改善するテーピング法のことです。スポーツの現場では、ケガの予防やパフォーマンス維持、疲労軽減のために広く用いられています。

キネシオテーピング認定資格を持つことで、適切な貼り方や症状別の応用法を理解している証明となり、現場での信頼度がアップします。フィジカルケアの引き出しを増やしたいトレーナーにとって、習得しておきたいスキルのひとつです。

スポーツトレーナーになるにははり師・きゅう師の取得がおすすめ

スポーツトレーナーとして長く活躍したいなら、国家資格である「はり師・きゅう師」の取得は非常におすすめです。実際に、プロスポーツの現場では鍼灸の知識を活かして選手の体をケアするトレーナーが多く活躍しています。

たとえば、プロ野球12球団にはすべて鍼灸マッサージ師が在籍し、トレーナー全体の約75%がその資格を保有しています。また、JリーグでもJ1・J2の計180名中、約62%(111名)が鍼灸師というデータがあります。

これらの数字からもわかるように、鍼灸のスキルはスポーツトレーナーの現場で非常に重宝されています。国家資格を持っていることで、就職や信頼獲得への大きな強みにもなります。

スポーツトレーナーに必要な知識

スポーツトレーナーとして活動するには、体の仕組みや運動の原理、ケガへの対応、日々の体調管理など、さまざまな分野の知識が求められます。とくに選手やクライアントの「体」と向き合う仕事だからこそ、根拠に基づいた正しい知識が必要不可欠です。

ここでは、スポーツトレーナーにとって基礎かつ重要な4つの知識分野について詳しく解説します。

解剖学・生理学

筋肉や骨、神経、関節、内臓など、人間の体の構造を理解するのが「解剖学」、そして呼吸・血流・消化・神経の働きなど、体の機能を理解するのが「生理学」です。たとえば、「なぜこのストレッチが柔軟性を高めるのか」「なぜこの動作でケガをしやすいのか」といった疑問にも、解剖学や生理学を学ぶことで理論的に説明ができるようになります。

スポーツトレーナーは、ただ指導するだけでなく、体の仕組みを理解したうえで「正しい動き」を伝える専門家です。そのためには、筋肉がどう動き、どのような負荷がかかるかを深く理解しておく必要があります。

トレーニング理論

やみくもに頑張るだけでは、効率的なトレーニングはできません。どれくらいの重さ・回数・頻度でトレーニングを行えば筋力がつくのか?どのような運動を組み合わせれば持久力が伸びるのか?このような知識を体系的に学ぶのが「トレーニング理論」です。

また、トレーニングには回復の理論も深く関わっています。オーバーワークにならないように休養を入れる、栄養補給のタイミングを工夫するなど、科学的根拠に基づいた指導をするためにはこの知識が欠かせません。スポーツの種類や年齢、性別、体力レベルに合わせて最適なプログラムを提案できることは、プロのトレーナーとしての強みになります。

スポーツ医学

スポーツ医学は、ケガの予防や応急処置、リハビリ方法などを学ぶ医療的な知識分野です。とくに競技現場では、捻挫・肉離れ・打撲・疲労骨折など、さまざまな外傷が日常的に起こります。そのようなときに、正しい判断と対処ができるトレーナーは、選手や監督から大きな信頼を得ることができます。

また、ケガをした選手が競技に復帰するまでの過程(リハビリテーション)を安全かつ効果的にサポートするためにも、医学的な知識や判断力が求められます。医師と連携しながらトレーナーとしての役割を果たすために、基本的な医療知識をしっかりと学んでおくことが、プロ現場ではとくに重要です。

コンディショニング基礎知識

コンディショニングとは、選手の体調を常にベストな状態に整えることを意味します。トレーニングだけでなく、「睡眠」「栄養」「メンタル」「生活習慣」など、トータルで体調管理を行うのがスポーツトレーナーの役割です。

たとえば、「疲労が抜けない選手にはどのような栄養素が必要か」「睡眠の質を上げるにはどうしたらいいか」といったアドバイスができることで、選手の信頼を得られます。

また、日々のストレス管理や、メンタルの不調に気づいてあげることもコンディショニングの一環です。競技パフォーマンスを最大限に引き出すために、選手の日常をサポートする知識と視点が必要になります。

スポーツトレーナーに必要なスキル

スポーツトレーナーは、専門知識や技術だけでなく、現場で選手や関係者と信頼関係を築く「人間力」も非常に重要な仕事です。選手と長く向き合う中で、信頼され、安心感を与えられる存在になるためには、次のようなスキルが必要不可欠です。ここでは、現場で活躍するためにとくに求められる3つのスキルを詳しくご紹介します。

コミュニケーションスキル

選手やクライアントの体調や気持ちを正しく理解するには、まずは「よく話を聞く力」が大切です。言葉だけでなく、表情や動きの変化などから小さな違和感を読み取る観察力も、スポーツトレーナーには求められます。

また、体の状態を確認するだけでなく、「どう伝えるか」も重要なポイントで、相手に合わせて伝え方を工夫する力があると、より信頼されやすくなります。さらに、医師・コーチ・栄養士・理学療法士などと連携する場面も多いため、チームの一員として周囲と協力する姿勢も必要です。

コミュニケーションスキルは選手の体を支えるだけでなく、信頼関係とチームワークを築くための土台にもなります。

ポジティブシンキング

スポーツには勝ち負けやスランプ、ケガなど、メンタル面での浮き沈みがつきものです。そのようなとき、選手に寄り添い前向きな言葉をかけられるトレーナーの存在は、心の支えになります。

ポジティブシンキングは、自分自身のモチベーション管理にも役立ちます。忙しい現場での連続勤務や、選手の不調への対応など、トレーナーもプレッシャーを感じる場面は少なくありません。そのようなときこそ、「今できることを一つずつやろう」と切り替えられる前向きな思考力が、トレーナーとしての成長にもつながります。

また、トレーナーの明るい姿勢は、現場の雰囲気を前向きに変える力があります。選手のパフォーマンスは、心の状態によって大きく左右されるからこそ、ポジティブさは強みの一つです。

臨機応変な対応力

スポーツの現場では、予期せぬ出来事が日常的に起こります。急なケガや体調不良、天候による練習中止など、状況の変化にどう対応するかがトレーナーの実力として問われます。

たとえば、試合直前に選手が足を痛めた場合、どう判断し、どう対応すべきか?応急処置をしながらプレーを継続させるのか、それとも交代を促すべきか。その判断ひとつで、選手の将来やチームの結果が左右されることもあります。

臨機応変な対応力とは、こうしたその場で最善の判断を下す力のことです。同時に、事前にさまざまなケースを想定して準備しておく危機管理力や柔軟性も含まれます。選手の安全を第一に考えながら、チーム全体の状況を見て動けるトレーナーは、どの現場でも高く評価されます。

まとめ | スポーツトレーナーを目指すなら北海道ハイテク

スポーツトレーナーは、選手の心と体の両面を支えるやりがいのある仕事です。トレーニング指導やケガのケアだけでなく、日々の健康管理やメンタルサポートまで、多くの専門知識とスキルが求められます。

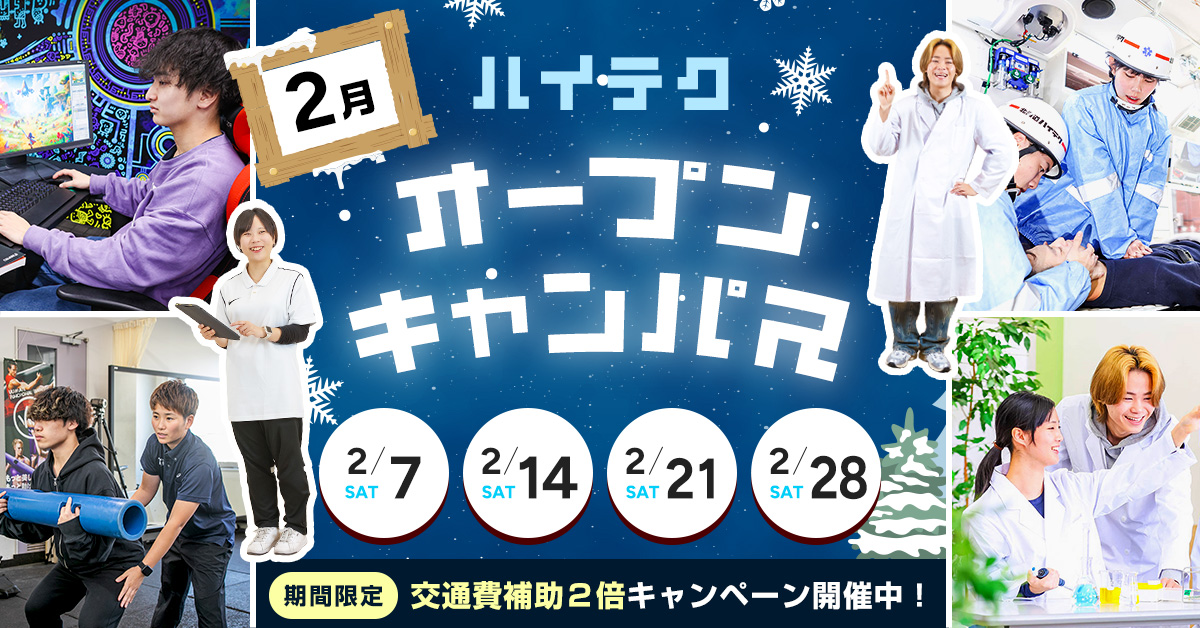

スポーツトレーナーを本格的に目指したいなら、北海道ハイテクノロジー専門学校の「スポーツ鍼灸アナリスト学科」がおすすめです。この学科では、鍼灸国家資格の取得を目指しながら、スポーツ現場で活躍するトレーナーに必要な実践力も同時に身につけられます。

さらに、プロチームや医療現場との連携による実習や、資格対策・就職サポートも充実しており、高い就職実績を誇るのも大きな魅力です。「スポーツに関わる仕事がしたい」「だれかを支える仕事がしたい」とお思いなら、まずはぜひ、オープンキャンパスで学校の雰囲気を体験してみてください。

学科ページはこちら

スポーツ鍼灸師の専門学校なら北海道ハイテクノロジー専門学校へ。