ロボットエンジニアとは?向いている人や必要なスキルについて徹底解説!

近年、ロボット技術は驚異的な進化を遂げており、私たちの暮らしや産業構造を大きく変えつつあります。工場で活躍する産業用ロボットから、医療・介護分野で人を支援するロボット、家庭での掃除や見守りを担うロボットまで、さまざまな現場でその存在感を増しています。

そこで今回は、ロボットエンジニアとはどのような職業なのか、どのようなスキルや資質が求められるのか、仕事内容や将来性、向いている人の特徴などを詳しく解説します。

【目次】

ロボットエンジニアとは

ロボットエンジニアとは、ロボットの設計・開発・制御に関わる技術者のことです。近年では、製造業や物流、医療、介護、家庭用ロボットなど、多様な分野での需要が高まっており、社会にとって欠かせない存在です。ロボットエンジニアは、具体的にどの分野で活躍しているかを確認しましょう。

ロボット技術を支える専門職

ロボットエンジニアは、メカトロニクス(機械・電子・制御・情報)をはじめとする幅広い専門知識を活用しながら、ロボットの開発に携わる技術職です。機械設計や電気配線、モーター制御、プログラミングなど、多岐にわたる分野の知識と技術が求められます。

これらの知識を駆使し、効率的かつ機能的なロボットを設計するのが仕事です。ロボットは単なる機械ではなく、センサーや制御装置などが組み合わさることで、環境の変化を感知し自律的に動作することが可能です。

ロボットエンジニアは、これらすべての要素を調和させ、目的に応じて最適化するスキルが必要です。近年では、AIセンサー技術や画像処理、音声認識などもロボットに取り入れられており、これらの要素を組み合わせて「人間のように考えて動く」ロボットを生み出すのがロボットエンジニアの役割です。

ディープラーニングやクラウド連携などの新技術も加わることで、より複雑で知能的なロボットが次々と開発されています。

産業・医療・家庭など幅広い分野で活躍

ロボットエンジニアの活躍フィールドは、製造業だけではありません。物流倉庫での搬送ロボットや医療ロボット、高齢者の生活を支える介護ロボット、掃除や見守りを行う家庭用ロボットなど、さまざまな現場でロボット技術が導入されています。

人が担っていた反復作業や危険な業務をロボットが代替する場面が増えています。教育現場では、プログラミング教育用のロボットも活用されており、ものづくり教育の両面から関心が高まっています。

農業ロボットや災害救助ロボットといった新たな用途も拡大しており、活躍のフィールドはますます多様化しています。ドローンなどもロボット工学の一部と捉えられ、これらの分野に関しても、ロボットエンジニアが設計や制御アルゴリズムの開発に携わるケースが増加しています。

将来的には、より多くの産業や生活領域にロボットが関与していくことが見込まれています。こうした進化に対応し、柔軟に技術を応用できるロボットエンジニアのニーズは、今後さらに高まるでしょう。

ロボットエンジニアの仕事内容

ロボットエンジニアの仕事内容は多岐にわたり、設計・開発・実装・試作・改良・実運用の各工程に関与します。ここでは、ロボットエンジニアの仕事内容を具体的に解説します。

ロボットの設計・開発

ロボットの構造設計や機構設計を行います。CADソフトを使って設計図を描き、用途に合わせて必要なモーターやセンサーなどを選定します。設計の段階では、ロボットが使用される環境や目的を明確に把握し、それに応じたサイズ、動作範囲、電源方式なども考慮します。

設計では、単なる構造の強度や機能性だけでなく、メンテナンスのしやすさや、コストとのバランスも非常に重要です。たとえば、部品が汎用品であるかどうか、組み立てが複雑すぎないか、長期間にわたって安定稼働できるか、といった観点での検討も行われます。

ソフトウェア・制御プログラムの実装

ロボットに動作指示を与えるソフトウェアの開発を行います。主にC/C++やPython、などを用いて、制御アルゴリズムやセンサーデータの処理、動作ロジックの記述を担当します。

この工程では、センサーから得られる膨大なリアルタイム情報をもとに、状況に応じた判断をプログラムで記述する必要があります。たとえば、障害物を回避する動きやアームでの細かい動作、環境の変化に応じた自動調整などが含まれます。

試作・検証・改良を繰り返す工程

設計・実装後、試作したロボットを実際に動かしながら性能や動作の検証を行います。この段階では、設計通りに動作するかどうか、各部品が正しく機能しているかなど、さまざまな観点からのチェックが必要です。

不具合の発見や改善点の洗い出しを行い、より完成度の高いロボットを目指して改良を重ねます。具体的には、動作が滑らかでない部分の機構を見直したり、制御プログラムのパラメータを調整したり、センサーの配置を変更して精度を高めたりといった対応が行われます。

AIやIoTとの連携プロジェクト

近年では、AIやIoTとの連携によって、ロボットの自律性やネットワーク対応力を高めることが求められます。たとえば、画像認識によって物体を識別することや、クラウド経由で指示を受けるなど。高度な技術が導入されています。

AIを組み込むことで、ロボットが単にプログラム通りに動くだけでなく、状況を学習しながら柔軟に行動することが可能です。たとえば、製造現場では製品の形状を画像認識で把握し、適切な組立動作を自動で判断するようなシステムも登場しています。

ロボットエンジニアに必要なスキル

ロボットエンジニアには幅広い分野の技術と、問題解決能力が求められます。ここでは、ロボットエンジニアに必要なスキルを解説します。

機械工学・電子工学の基礎知識

ロボットを物理的に構築するためには、力学や構造設計、電気回路の知識が必要です。材料力学や制御工学、電磁気学など、工学の基礎をしっかりと身につけておくことが重要です。ロボットの動きや安定性を保つためには、重心やトルクといった力学的な要素を理解し、設計に活かすスキルが求められます。

さらに、モーターやバッテリーといった電気・電子部品の構造や原理を理解していないと、ロボットが想定通りに動作しない原因を突き止めることが難しいです。

C/C++やPythonなどのプログラミングスキル

動作アルゴリズムやセンサーデータの処理を行うため、プログラミングスキルは必須です。リアルタイム性が求められる制御系では、処理速度や安定性の観点からC言語やC++が多く使われており、ハードウェアとの連携が重要な分野では欠かせないスキルです。

近年のロボット開発では、AI技術やビッグデータの解析なども関係してくるため、Pythonを用いた機械学習やデータ処理スクリプトの活用が増えています。ライブラリを用いた学習モデルの開発は、Pythonの柔軟性と拡張性を活かした重要な業務の一つです。

3D CADや回路設計の実践スキル

構造設計には3D CADを活用し、精密な部品設計や図面作成を行います。3D CADを用いることで、部品同士の干渉確認や組み立てシミュレーションが事前に行えるため、開発効率や完成度が大幅に向上します。

ロボットのように複雑な可動構造を持つ機械では、動作範囲や強度バランスの検証にも役立ちます。回路設計スキルがあると、電装部品やセンサの選定・接続など、ハードウェア面での対応力が広がります。たとえば、センサの出力電圧に対応する回路構成やノイズ耐性を考慮した設計を行うことで、ロボット全体の安定性と精度が向上します。

チームでの開発・論理的な思考力

ロボット開発は複数の技術者が連携して進めるプロジェクト型の業務です。そのため、チームでのコミュニケーションや仕様に基づいて筋道立てて考える論理的思考力が必要です。

開発現場では、機械系、電気系、ソフトウェア系など異なる分野の専門家が協力し合うため、相手の立場や背景を理解したうえで意見を調整し、合意を得る能力が求められます。開発プロセスの途中で設計変更や要件追加が発生することもあり、それに対応するための柔軟な思考や臨機応変な対応力も重要です。

自身の作業内容や進捗、技術的な検討事項をほかのメンバーやクライアントに分かりやすく説明するスキルも求められます。

ロボットエンジニアに必要な資格

ロボットエンジニアに必須の国家資格はありませんが、情報系の資格は基本的なITリテラシーの証明になります。ここでは、ロボットエンジニアになるためにおすすめの資格について解説します。

情報処理技術者試験 ITパスポート試験

ITパスポートは、IT全般の基礎知識を証明する国家資格であり、文系・理系問わず幅広い人に受験されています。ハードウェアやソフトウェアの基本構造、ネットワーク、セキュリティ、情報倫理など、多岐にわたる分野が網羅されており、ITの土台を築くうえで非常に有用です。

ロボット分野では、システム全体の構成や情報セキュリティの重要性を理解しておくことが、開発や運用の際に役立ちます。実務未経験者や高校・専門学校生などが最初に目指す資格としても適しており、ロボットエンジニアとしての第一歩を踏み出すためのよい出発点となるでしょう。

情報処理技術者試験 基本情報技術者試験

基本情報技術者試験では、アルゴリズムやデータ構造、プログラミング言語、データベースなどの技術的知識が問われます。ソフトウェア開発や制御系プログラミングに携わる際に必要な基本スキルであり、ロボットエンジニアとして役立つ資格です。

試験では、ロジカルシンキングも鍛えられるため、複雑なロボットの制御アルゴリズムを設計する際にも役立ちます。企業の採用時にも高く評価され、エンジニア職では取得しておくことで実力の証明にもなります。

情報処理技術者試験 応用情報技術者試験

応用情報技術者試験は、基本情報よりもさらに高度な専門性と実践力を問われる国家資格です。試験範囲にはAIやIoT、クラウド、プロジェクトマネジメントなどが含まれており、ロボットエンジニアが現場で直面する複雑な課題にも対応できる応用力が求められます。

AIやIoTとの連携が重要となるロボット開発プロジェクトでは、これらの先端技術に関する深い理解が求められる場面が多く、この資格を取得すると、技術提案やチームリーダーとしての信頼性も高まります。

論述形式の記述問題も含まれているため、実務経験と理論を結びつける力が鍛えられ、より実践的なスキルアップにつながります。

ロボットエンジニアの年収はどのくらい?

ロボットエンジニアの年収は、企業規模や業界、担当する技術レベルによって異なります。初任給では300万〜400万円程度が一般的ですが、経験を積んで開発リーダーやAI関連の技術者になると、年収600万〜1,000万円以上も可能です。

自動車や精密機器、医療機器メーカーなど技術志向の高い企業では、高待遇での採用事例も多くみられます。スタートアップ企業や外資系企業では、成果報酬を取り入れていることもあり、スキルと成果次第で高収入も期待できます。

ロボットエンジニアの将来性

ロボットエンジニアは、今後も成長が期待される分野であり、将来性は非常に高いといえます。ここでは、ロボットエンジニアの将来性について解説します。

産業自動化・サービスロボットの拡大

製造業では効率化が求められるなかで、産業用ロボットの導入が加速しています。工場内では生産ラインの自動化だけでなく、物流や検査工程など幅広い業務にロボットが導入されてきました。

接客や清掃などのサービスロボットも商業施設や公共施設に普及しており、ホテルや空港、ショッピングモールといった場所で活躍するケースも増えています。家庭内で活躍する掃除ロボットや介護支援ロボットも含め、ロボット技術の活用範囲は急速に広がっています。

少子高齢化・人手不足社会への貢献

日本をはじめとした先進国では、少子高齢化による労働力不足が深刻化しています。医療・介護・物流分野など、人手が必要な現場でロボットが担う役割は、今後さらに大きくなるでしょう。

たとえば、介護施設では移動補助ロボットを自動で測定するロボットが導入されており、現場の負担を軽減しています。物流業界では自動搬送ロボットが倉庫作業を効率化し、24時間稼働による納期短縮にもつながっています。

AI・IoTとの融合による技術促進

ロボット単体での動作だけでなく、AIを用いた自律制御やIoTでネットワークと連携した動作の研究開発が進んでいます。今後は、複数台のロボットが協調し合うシステムや、遠隔地からの操作による高度制御など、より複雑なシステム設計が求められます。

AIによる自己学習機能を備えたロボットは、環境に適応しながら作業効率を向上させることができ、さまざまな現場での適用が期待されています。IoTを活用したリアルタイムデータの収集・分析により、ロボットの保守や最適化もより高度なものとなるでしょう。

ロボットエンジニアになるには?

ロボットエンジニアを目指すには、専門知識と実践経験を積むことが重要です。大学の工学部・情報学部で物理や数学、情報工学、電気電子工学などの基礎を幅広く学び、理論と応用の両面からロボット工学を深めるルートがあります。

一方、専門学校では実践に即したカリキュラムが用意されており、現場で即戦力となるスキルを短期間で習得できるというメリットがあります。ロボットコンテストや技術展示会への参加、企業と連携した開発プロジェクトへの取り組みなど、教室外での経験も重要です。

こうした活動を通して、専門学校では実際のロボットの動作検証など、机上では学びきれないスキルを体感的に学べます。インターンシップ制度を利用して実際の開発現場に触れることで、適性や将来の進路について明確にイメージできます。これらの体験は就職活動にも直結するため、早い段階から積極的に取り組むことが重要といえます。

ロボットエンジニアに向いている人の特徴

ロボットエンジニアの仕事は、単に設計や組み立てを行うだけでなく、チームでの開発や新技術の探究など多面的な能力が問われます。そのため、ロボットエンジニアに向いている人にはいくつかの共通した特徴があります。ここでは、適性のある人の特徴を具体的に紹介します。

モノづくりが好きで探究心がある

機械や電子機器に触れることが好きで、ものを自分で作ることに喜びを感じる人は、ロボット開発に向いています。細かい構造や動きの原理に興味を持ち、どうすれば思い通りに動かせるかを試行錯誤する姿勢が求められます。

最新の工具や電子部品に対する関心が高く、自分で改造したり、パーツを取り寄せて試したりといった積極性がある人も、開発現場で活躍しやすい傾向があります。

失敗から学び改善できるタイプ

ロボット開発は一度でうまくいくことは稀で、失敗と改善の繰り返しが必要です。トライ&エラーを前向きに捉え、原因を分析して次に活かせる人が成長していけます。問題発見力と改善提案力があることも重要であり、ただ失敗を修正するだけでなく、「なぜ失敗したか」「どうすれば防げるか」といった思考を継続できる人が向いています。

開発日誌やログをきちんと取り、検証データをもとに改善策を組み立てる習慣がある人は、専門的な開発環境でも高い評価を受けるでしょう。

新しい技術にワクワクする人

ロボット業界は技術革新が速く、次々と新しい技術が登場します。それらを積極的に学び、自分のアイデアに取り入れようとする柔軟性と向上心がある人に向いています。新しいセンサーやAIアルゴリズム、オープンソースのツールキットなどに常にアンテナを張り、自ら試して成果を出そうとする姿勢が求められます。

変化を楽しみながら挑戦する力や自発的に学び続ける人は、ロボット開発の最前線で活躍できる可能性が高いです。

ロボットに関わる職業はさまざま!

ロボットに関わる職業は「ロボットエンジニア」だけでなく、さまざまな職種があります。そのなかでも注目されているのが「ロボットシステムインテグレーター」です。これは、複数のロボットや機器を連携させてシステム全体を構築・導入する専門職であり、実際の生産現場でロボットを活用するうえで重要な役割を担っています。

北海道ハイテクノロジー専門学校では、ロボットエンジニアだけでなく、ロボットシステムインテグレーターを育成する特化授業も展開しています。より現場志向でロボットを学びたい方におすすめです。

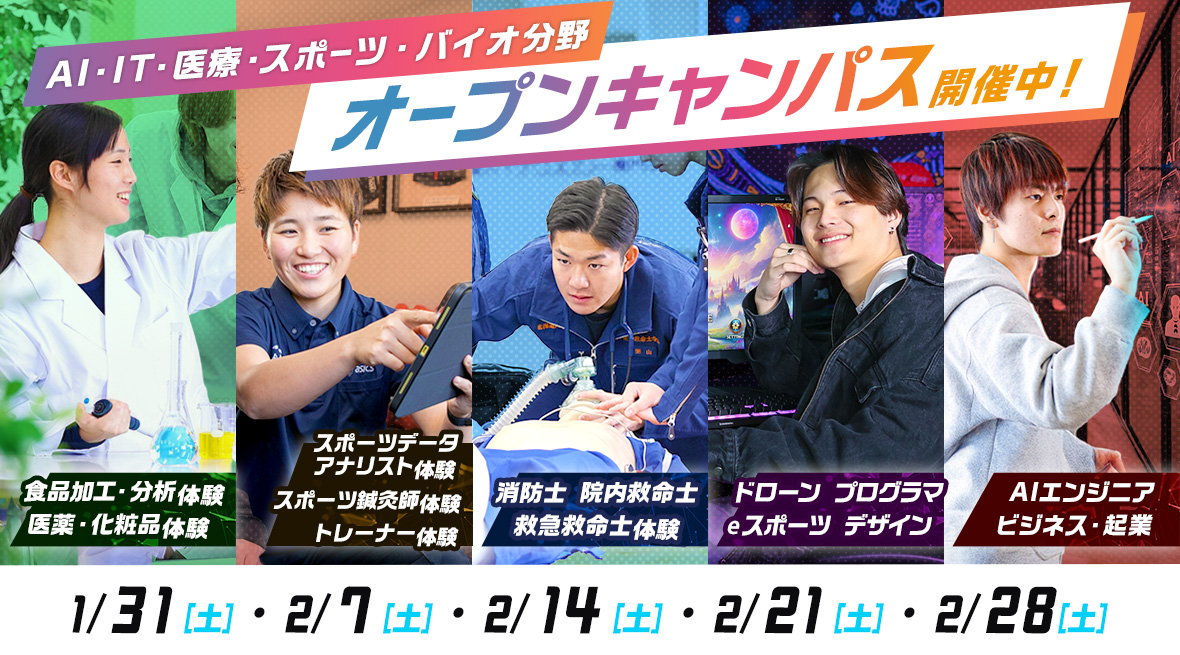

まとめ|まずは専門学校のオープンキャンパスで体験しよう

ロボットエンジニアは、これからの社会を支えるキーパーソンです。設計や開発、制御など幅広いスキルが求められますが、その分やりがいと可能性の大きな仕事です。まずは、実際の現場に近い学びができる専門学校のオープンキャンパスに参加して、自分の目でロボット開発の世界を確かめてみましょう。

北海道ハイテクノロジー専門学校では、現場で活躍するための技術と知識を実践的に学べる環境が整っています。あなたの「好き」を「仕事」に変える第一歩が、ここから始まります。

詳しくはこちらからご確認ください。

学科の詳細はITメディア学科のページをチェック!

ITメディア学科では、Webだけでなく、eスポーツやドローンなど、ITに関わることを幅広く学べます。また、業界との繋がりを活かして、IT関連の就職も強力バックアップ!